大切な器が割れてしまったとき、「プロに頼むのは高そう…」「自分でできるものなら挑戦してみたい」と思ったことはありませんか?

金継ぎは一見難しそうに見えますが、正しい知識と道具があれば、初心者でも自分で美しい金継ぎを施すことができます。

この記事では、金継ぎを自分でやるための全ての情報を、必要な道具から具体的な手順、失敗しないコツまで初心者にもわかりやすく詳しく解説します。

記事を読み終える頃には、あなたも自信を持って金継ぎに挑戦でき、大切な器を自分の手で美しく蘇らせることができるでしょう。

なぜ金継ぎを自分でやるべきなのか?

金継ぎを自分でやることには、プロに依頼するのとは違った特別な価値と魅力があります。

自分の手で器を修復することで、器への愛着が深まり、物を大切にする心が育まれます。

また、費用を大幅に抑えることができ、自分のペースで作業を進められるというメリットもあります。

何より、自分で直した器を使う時の満足感と達成感は、何物にも代えがたい喜びをもたらしてくれます。

自分でやるメリット

費用の節約:プロに依頼すると1万円~5万円かかる金継ぎも、自分でやれば材料費のみで数百円~数千円で済みます。

愛着の向上:自分の手で修復することで、器への特別な思い入れが生まれ、より大切に使うようになります。

技術の習得:一度覚えれば他の器にも応用でき、生涯にわたって役立つスキルを身につけられます。

創作の楽しみ:自分好みのデザインや色合いを選択でき、世界に一つだけの作品を作る喜びを味わえます。

自分でやるデメリットと対策

時間がかかる:慣れないうちは時間がかかりますが、これも金継ぎの醍醐味として楽しみましょう。

失敗のリスク:この記事で紹介するコツを実践すれば、失敗のリスクを大幅に減らせます。

道具の初期投資:基本的な道具は一度揃えれば長く使えるため、長期的にはコストパフォーマンスに優れます。

技術習得の必要性:段階的に学習すれば、誰でも必要な技術を身につけることができます。

金継ぎを自分でやる前に知っておくべき基礎知識

金継ぎを自分で始める前に、基本的な知識を身につけておくことが成功の鍵となります。

金継ぎの歴史、種類、原理を理解することで、より効果的で美しい修復ができるようになります。

特に、使用する材料の特性を知ることは、安全で確実な作業につながります。

金継ぎの基本原理

金継ぎは、割れた部分を漆で接着し、その上に金粉を蒔いて装飾する日本の伝統技法です。

漆は天然の接着剤として優れた性能を持ち、時間が経つほど硬化して強度を増します。

金粉は装飾的な意味だけでなく、漆の保護や抗菌効果も期待できる実用的な役割も果たします。

この原理を理解することで、なぜこの手順が必要なのかが明確になり、より良い結果を得られます。

自分でできる金継ぎの種類

本漆金継ぎ:伝統的な方法で、最高品質の仕上がりですが、技術と時間が必要です。

簡易金継ぎ:合成樹脂を使用する現代的な方法で、初心者でも手軽に始められます。

水性金継ぎ:水性の接着剤を使用し、臭いが少なく、安全性が高い方法です。

代用金継ぎ:金粉の代わりに他の材料を使用し、コストを抑えて楽しめる方法です。

破損パターン別の修復方法

ひび直し:器にできたひび割れを修復する最も基本的な技法です。

欠け直し:欠けた部分を補填してから金継ぎを施す技法で、形状の復元も可能です。

割れ直し:完全に割れた器を接着してから金継ぎを施す最も高度な技法です。

部分補強:弱くなった部分を予防的に補強する応用技法です。

自分で金継ぎするのに必要な道具と材料

金継ぎを自分で行うために必要な道具と材料を、購入場所や予算とともに詳しく解説します。

初心者の方は、まず基本セットから始めて、慣れてきたら専門的な道具を追加していくことをおすすめします。

適切な道具を選ぶことで、作業効率と仕上がりの質が大幅に向上します。

基本的な接着・修復材料

漆類:生漆(きうるし)1,500円~、弁柄漆(べんがらうるし)2,000円~、錆漆(さびうるし)1,800円~

簡易接着剤:エポキシ系接着剤500円~、瞬間接着剤300円~、専用金継ぎ用接着剤1,000円~

充填材:エポキシパテ800円~、陶磁器用パテ1,200円~、木粉パテ600円~

溶剤・清掃材:テレピン油500円~、エタノール300円~、アセトン400円~

装飾材料

金粉:純金粉1g 8,000円~、洋金粉1g 500円~、真鍮粉1g 300円~

代用装飾材:金色アクリル絵具300円~、マイカパウダー500円~、金色マーカー200円~

その他金属粉:銀粉1g 1,000円~、銅粉1g 400円~、プラチナ粉1g 15,000円~

保護剤:クリアコート500円~、ウレタンニス800円~、ラッカー400円~

作業道具

筆類:面相筆(小)800円~、平筆(中)600円~、蒔絵筆1,200円~、筆洗い容器500円~

成形道具:竹ヘラ300円~、プラスチックヘラ200円~、竹串100円~、調色板400円~

研磨道具:耐水ペーパー(#400~#2000)各100円、研磨布300円~、研磨剤500円~

測定・切断工具:カッターナイフ300円~、ピンセット500円~、ルーペ1,000円~、定規200円~

安全・保護用品

防護用品:ニトリル手袋(100枚)1,000円~、防塵マスク500円~、保護メガネ800円~

作業環境:作業マット500円~、LEDライト2,000円~、拡大鏡1,500円~

換気用品:小型ファン1,500円~、換気扇フィルター300円~

清掃用品:不織布ウエス500円~、綿棒200円~、清掃用ブラシ300円~

道具の購入場所とコストパフォーマンス

専門店:品質が高く、専門的なアドバイスが受けられますが、価格は高めです。

ホームセンター:基本的な道具は安価で購入でき、実物を確認してから買えます。

オンラインショップ:品揃えが豊富で価格比較しやすく、レビューも参考になります。

100円ショップ:筆、ヘラ、容器など、練習用として十分使える道具があります。

自分でできる金継ぎの詳細な手順

金継ぎを自分で行う具体的な手順を、写真撮影のタイミングも含めて段階的に詳しく解説します。

各工程での注意点とコツを押さえることで、初心者でもプロのような仕上がりを目指せます。

焦らず一つ一つの工程を丁寧に行うことが、美しい金継ぎ成功の秘訣です。

準備段階:作業環境の整備

作業スペースの確保:十分な明るさがあり、換気の良い場所を選び、作業台を清潔にします。

道具の配置:必要な道具を手の届く範囲に整理し、効率的に作業できるようレイアウトします。

安全対策の確認:手袋、マスク、保護メガネを着用し、換気扇を回します。

破損状況の記録:修復前の状態を写真で記録し、作業計画を立てます。

第1段階:破損部の清掃と準備

破片の回収:すべての破片を慎重に回収し、元の位置関係がわかるよう整理します。

汚れの除去:中性洗剤で洗浄後、エタノールで脱脂し、完全に乾燥させます。

破断面の確認:破断面に異物がないかチェックし、必要に応じて研磨で平滑にします。

仮合わせ:接着前に破片が正しく組み合わさることを確認し、接着順序を決めます。

第2段階:接着作業

接着剤の選択:器の材質と使用目的に応じて、最適な接着剤を選択します。

接着剤の塗布:薄く均一に塗布し、はみ出しに注意しながら慎重に作業します。

位置合わせ:破片を慎重に位置合わせし、ずれないよう固定します。

加圧と固定:適切な圧力をかけて固定し、指定時間まで動かさないよう注意します。

第3段階:表面処理と研磨

はみ出し除去:硬化後、カッターナイフではみ出した接着剤を慎重に除去します。

粗研磨:#400番の耐水ペーパーで表面を平滑にし、段差をなくします。

中研磨:#800番で表面を滑らかにし、細かい傷を除去します。

最終研磨:#1500番で最終仕上げを行い、鏡面に近い状態にします。

第4段階:下地処理

脱脂清掃:エタノールで研磨粉と油分を完全に除去します。

下地塗布:漆または代用材を薄く均一に塗布し、金粉の接着面を作ります。

乾燥管理:適切な温度と湿度で乾燥させ、ベタつきの状態を確認します。

表面確認:気泡や異物がないかチェックし、必要に応じて修正します。

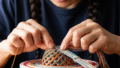

第5段階:金粉装飾

金粉の準備:使用する金粉を少量ずつ用意し、こぼれないよう注意します。

蒔きつけ作業:筆で金粉を丁寧に蒔きつけ、均一な厚みになるよう調整します。

定着確認:金粉が確実に付着していることを確認し、不足部分があれば追加します。

余分な粉の除去:付着しなかった金粉を柔らかい筆で丁寧に除去します。

第6段階:仕上げと保護

乾燥完了の確認:完全に乾燥していることを確認してから次の工程に進みます。

研ぎ出し:必要に応じて軽く研ぎ出し、金粉の輝きを調整します。

保護処理:クリアコートを薄く塗布し、耐久性を向上させます。

最終検査:全体のバランスと仕上がりを確認し、完成写真を撮影します。

自分でやる際の失敗しないコツと注意点

金継ぎを自分で行う際によくある失敗とその対策を詳しく解説します。

これらのコツを実践することで、初心者でも満足のいく仕上がりを実現できます。

失敗を恐れず、むしろ学習の機会として捉えることも重要です。

接着失敗を防ぐコツ

清掃の徹底:油分や汚れが残っていると接着力が大幅に低下するため、脱脂を徹底します。

適量の接着剤:多すぎるとはみ出し、少なすぎると接着不良となるため、適量を心がけます。

温度管理:低温では硬化が遅く、高温では急速に硬化するため、室温を一定に保ちます。

作業時間の管理:接着剤の可使時間を把握し、余裕を持って作業を進めます。

金粉蒔きのコツ

下地の状態確認:適度なベタつきがある状態で金粉を蒔くのがベストタイミングです。

筆の使い方:筆に金粉を適量取り、軽いタッチで叩くように蒔きつけます。

均一性の確保:一箇所に集中せず、全体に均等に蒔くよう心がけます。

作業環境の管理:風のない静かな環境で作業し、金粉の飛散を防ぎます。

よくある失敗例と対処法

接着剤のはみ出し:マスキングテープで保護するか、はみ出した部分は硬化前に除去します。

金粉の剥がれ:下地の準備不足が原因のため、再度下地処理からやり直します。

色ムラの発生:金粉の蒔き方にムラがあるため、追加で金粉を蒔いて均一にします。

強度不足:接着剤の量や硬化時間が不足している可能性があるため、補強作業を行います。

自分でやる金継ぎの費用を徹底分析

金継ぎを自分で行う場合の詳細な費用内訳と、コストを抑える方法を解説します。

初期投資から材料費、ランニングコストまで、具体的な数字で比較検討できるようにします。

プロに依頼する場合との費用比較も含めて、経済的なメリットを明確にします。

初期費用の詳細内訳

基本道具セット:3,000円~8,000円(筆、ヘラ、容器、研磨材など)

接着材料:1,500円~5,000円(漆または代用接着剤、パテなど)

装飾材料:1,000円~10,000円(金粉のグレードにより大きく変動)

安全用品:1,000円~3,000円(手袋、マスク、保護メガネなど)

1回あたりの材料費

小さな欠け:200円~500円(金粉を少量使用)

中程度の割れ:500円~1,500円(接着剤と金粉を適量使用)

大きな破損:1,500円~3,000円(多量の材料を使用)

複数箇所の修復:材料をまとめて使用することで単価を削減可能

コスト削減のテクニック

代用材料の活用:真鍮粉や金色絵具を使用して装飾費用を大幅削減

道具の使い回し:筆や容器を清掃して繰り返し使用

まとめて作業:複数の器を同時に修復して材料の無駄を削減

練習用材料:安価な材料で技術を習得してから本番に臨む

プロ依頼との費用比較

プロ依頼の費用:1万円~5万円(器の大きさと破損状況による)

自分でやる費用:初回1万円程度、2回目以降は数百円~

投資回収:2~3回の作業で元が取れる計算

長期的メリット:技術習得により生涯にわたってコスト削減効果

自分でやる金継ぎの時間管理とスケジューリング

金継ぎを自分で行う際の時間配分と効率的なスケジュールの立て方を解説します。

乾燥時間を含めた全体スケジュールを把握することで、計画的に作業を進められます。

忙しい日常の中でも無理なく金継ぎを楽しめるよう、時間管理のコツをお伝えします。

作業時間の詳細内訳

準備作業:30分~1時間(道具の準備、作業環境の整備)

清掃・接着:1時間~2時間(破損状況により変動)

研磨・表面処理:1時間~3時間(仕上がりの品質による)

装飾作業:30分~1時間30分(金粉蒔きと仕上げ)

乾燥時間と待機スケジュール

接着剤の硬化:2時間~24時間(種類により大きく異なる)

下地の乾燥:6時間~48時間(湿度と温度の影響を受ける)

最終仕上げ:12時間~72時間(完全硬化まで)

全工程完了:最短3日、一般的には1週間程度

効率的なスケジュールの立て方

週末集中型:土曜日に接着、日曜日に装飾という2日間集中スケジュール

平日分散型:平日夜に少しずつ進める、時間に余裕のあるスケジュール

複数同時進行:乾燥待ちの間に他の器の作業を進める効率的な方法

季節考慮型:湿度の低い冬季に集中して作業するスケジュール

自分でやる金継ぎの安全対策

金継ぎを自分で行う際の安全対策と健康管理について詳しく解説します。

漆アレルギーや化学物質による健康被害を防ぐための具体的な対策をお伝えします。

安全第一で作業することで、金継ぎを長く楽しむことができます。

漆アレルギーの予防と対策

事前のパッチテスト:初回使用前に腕の内側で24時間のパッチテストを実施

完全防護:長袖、長ズボン、手袋、マスクで肌の露出を完全に防ぐ

換気の徹底:作業中は常に換気扇を回し、窓も開けて空気を入れ替える

作業後の清掃:石鹸でしっかりと手を洗い、可能であればシャワーを浴びる

化学物質による健康被害の防止

適切なマスクの着用:有機溶剤対応のマスクを使用し、粉塵も防ぐ

皮膚保護:ニトリル手袋を着用し、破れたらすぐに交換する

目の保護:保護メガネまたはゴーグルで飛散物から目を守る

作業時間の制限:長時間の連続作業を避け、適度に休憩を取る

作業環境の安全管理

火災予防:溶剤類は火気から離れた場所に保管し、静電気にも注意

転倒防止:作業台周辺を整理整頓し、足元に物を置かない

照明確保:十分な明るさを確保し、目の疲労を防ぐ

緊急時対応:応急処置用品を用意し、緊急連絡先を確認しておく

自分でやる金継ぎのレベルアップ方法

基本的な金継ぎができるようになったら、さらに技術を向上させる方法を解説します。

より美しく、より耐久性の高い金継ぎを目指すための応用テクニックをお伝えします。

継続的な学習と練習により、プロレベルの技術習得も可能です。

技術向上のための練習方法

段階的練習:簡単な欠けから始めて、徐々に複雑な破損に挑戦

材料の使い分け:様々な材料を試して、それぞれの特性を理解

記録の作成:作業工程を写真で記録し、改善点を分析

失敗の活用:失敗した部分を分析し、次回の改善につなげる

応用テクニックの習得

複数色の組み合わせ:金、銀、銅などを組み合わせたデザイン

模様の創作:幾何学模様や自然モチーフを金継ぎで表現

立体的表現:厚みのある盛り上げ技法で立体感を演出

異素材の融合:漆以外の材料も組み合わせた現代的アレンジ

学習リソースの活用

専門書籍:伝統技法から現代アレンジまで体系的に学習

オンライン動画:実際の手の動きを見て技術を習得

ワークショップ参加:専門家から直接指導を受ける機会を活用

作品展示会見学:プロの作品を間近で観察し、技法を研究

自分でやった金継ぎのメンテナンスと長期保存

自分で金継ぎした器を長く美しく使い続けるためのメンテナンス方法を解説します。

適切な手入れにより、金継ぎの美しさと機能性を長期間維持できます。

定期的なメンテナンスで、世代を超えて愛用される器に育てることができます。

日常的な使用での注意点

温度変化の回避:急激な温度変化は避け、常温で使用する

優しい洗浄:中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで洗う

衝撃の防止:他の食器と直接ぶつからないよう注意して取り扱う

化学物質の回避:漂白剤や強力な洗剤の使用は避ける

定期メンテナンスの方法

状態確認:月1回程度、金継ぎ部分の状態をチェック

軽い研磨:年1回程度、極細目の研磨材で軽く研磨

保護処理:必要に応じてクリアコートを薄く塗布

記録管理:メンテナンス履歴を記録し、状態変化を把握

長期保存のポイント

適切な保管環境:温度・湿度が安定した場所で保管

保護材の使用:柔らかい布で包み、衝撃から保護

定期的な点検:半年に1回程度、詳細な状態確認を実施

予防的修復:小さな劣化を早期に発見し、対処する

自分でやる金継ぎのよくある質問

金継ぎを自分でやる際によく寄せられる質問と、その詳細な回答をまとめました。

初心者が疑問に思いやすいポイントを中心に、実践的な情報を提供します。

これらの質問と回答を参考に、安心して金継ぎに挑戦してください。

技術・手順に関する質問

Q: 全くの初心者でも本当に自分でできますか?

A: はい、できます。基本的な手順を守り、適切な道具を使用すれば、初心者でも美しい金継ぎが可能です。最初は小さな欠けから始めることをおすすめします。

Q: どのくらいの大きさの破損まで自分で修復できますか?

A: 手のひら大程度までの破損であれば、自分で修復可能です。ただし、複雑な割れ方や重要な破片の紛失がある場合は、プロに相談することをおすすめします。

Q: 金継ぎした部分の強度はどの程度ですか?

A: 適切に施工された金継ぎは、元の強度の70~90%程度の強度を持ちます。日常使用には十分ですが、強い衝撃は避けるようにしてください。

材料・費用に関する質問

Q: 金粉は本当に必要ですか?代用品でも大丈夫ですか?

A: 伝統的な金継ぎでは金粉を使用しますが、真鍮粉や金色アクリル絵具でも美しい仕上がりになります。予算や用途に応じて選択してください。

Q: 材料はどのくらい日持ちしますか?

A: 漆は密閉保存で2~3年、金粉は半永久的、合成接着剤は1~2年程度です。適切に保存すれば長期間使用できます。

安全・保管に関する質問

Q: 金継ぎした器は食器として安全に使えますか?

A: 食品安全基準に適合した材料を使用すれば安全です。ただし、口に直接触れる部分の修復には特に注意が必要で、装飾品として使用することをおすすめする場合もあります。

Q: 電子レンジや食洗機は使用できますか?

A: 金粉を使用した金継ぎ器は電子レンジ使用不可です。食洗機も高温と強い水流により金継ぎ部分が損傷する可能性があるため、手洗いをおすすめします。

結論

金継ぎを自分でやることは、想像以上に身近で実現可能な技術です。

この記事でご紹介した手順とコツを実践すれば、初心者でも美しく実用的な金継ぎを施すことができるでしょう。

最初は小さな欠けから始めて、徐々に技術を向上させていくことで、より複雑な修復にも挑戦できるようになります。

金継ぎを通じて、物を大切にする心を育み、世界に一つだけの美しい器を自分の手で生み出す喜びを体験してください。

あなたの大切な器が、自分の手による金継ぎで新たな命と美しさを得て、より長く愛用されることを心より願っています。

コメント