割れてしまった大切な器を、金の美しい装飾で蘇らせる金継ぎ。

この完全ガイドでは、金継ぎの基本から応用技術、材料選び、費用相場、ワークショップ情報まで、初心者から上級者まで対応した情報を徹底的に解説します。

日本の伝統文化である金継ぎを通して、物を大切にする心とサステナブルなライフスタイルを始めませんか?

日本の恵みと暮らし編集部

金継ぎとは?基本知識と魅力を完全解説

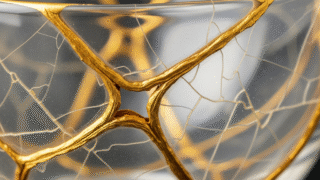

金継ぎは、割れたり欠けたりした陶磁器を漆と金などの金属粉で修復する、日本独特の伝統的な修復技法です。

単なる修理技術ではなく、器の傷跡を新たな美として捉え、価値を高める芸術的な側面を持っています。

金継ぎの定義と基本概念

金継ぎは「金繕い(きんつくろい)」とも呼ばれ、漆芸の技法の一つです。

割れた部分を漆で接着し、その上に金粉を蒔いて美しく装飾する技術を指します。

破損箇所を隠すのではなく、あえて目立たせることで新たな美を創造する点が特徴的です。

金継ぎの歴史と文化的背景

金継ぎの起源は室町時代後期にさかのぼり、茶道文化の発展とともに独自の美意識を育んできました。

安土桃山時代には、千利休をはじめとする茶人たちによって、侘び寂びの美学と結びついて発展しました。

江戸時代には武家や商人の間にも広まり、現代に至るまで継承されています。

金継ぎの哲学と美意識

金継ぎには「物の命を大切にする」という日本人独特の精神が込められています。

不完全さや欠損を受け入れ、それを美として昇華させる「侘び寂び」の美学が根底にあります。

現代では、SDGsの観点からも注目される持続可能な文化として再評価されています。

金継ぎと銀継ぎ、プラチナ継ぎの違い

金継ぎと同様の技法には、銀粉を使用する銀継ぎ、プラチナ粉を使用するプラチナ継ぎがあります。

金継ぎは最も格調高く、茶道具などの高級品に用いられることが多いです。

銀継ぎは落ち着いた印象で、日常使いの器に適しています。

プラチナ継ぎは変色しにくく、実用性を重視する場合に選ばれます。

本漆金継ぎと簡易金継ぎの比較

金継ぎには、天然漆を使用する本格的な本漆金継ぎと、合成樹脂を使用する簡易金継ぎがあります。

本漆金継ぎは耐久性に優れ、経年変化も楽しめますが、技術習得に時間がかかります。

簡易金継ぎは手軽に始められ、初心者におすすめですが、耐久性は劣ります。

金継ぎの現代的意義とSDGsとの関連

現代社会において、金継ぎは環境問題への取り組みとしても注目されています。

使い捨て文化からの脱却、資源の有効活用、廃棄物削減に貢献します。

国連のSDGs目標12「つくる責任 つかう責任」に合致する実践的な取り組みです。

金継ぎの種類と技法の詳細解説

金継ぎには様々な種類と技法があり、破損の状態や器の用途に応じて使い分けます。

ここでは、代表的な金継ぎの種類と、それぞれの特徴を詳しく解説します。

ひび継ぎ(ひびつぎ)

ひび継ぎは、器にひびが入っている状態を修復する技法です。

ひびの隙間に漆を流し込み、その上に金粉を蒔いて装飾します。

最も基本的な金継ぎの技法で、初心者が最初に学ぶことが多いです。

欠け継ぎ(かけつぎ)

欠け継ぎは、器の一部が欠けている状態を修復する技法です。

欠けた部分に漆と粉を混ぜたペーストを盛り、形を整えてから金粉で仕上げます。

形状の復元と美的な装飾を同時に行う高度な技術です。

割れ継ぎ(われつぎ)

割れ継ぎは、器が完全に割れている状態を修復する技法です。

破片を漆で接着し、継ぎ目に金粉を蒔いて装飾します。

最も難易度が高く、職人の技術が試される技法です。

呼び継ぎ(よびつぎ)

呼び継ぎは、欠損部分が大きい場合に、別の器の破片を組み合わせる技法です。

意図的に異なる素材や色の破片を使用することで、独特の美しさを生み出します。

創造性が求められる芸術的な技法として注目されています。

蒔絵技法との組み合わせ

金継ぎと蒔絵を組み合わせることで、より装飾性の高い作品を作ることができます。

継ぎ目だけでなく、器全体に文様を描いて統一感のある美しさを演出します。

高度な技術と芸術的センスが要求される技法です。

消し継ぎ(けしつぎ)

消し継ぎは、継ぎ目を目立たなくする修復技法です。

器の本来の色に合わせて漆を調色し、破損箇所を目立たなくします。

実用性を重視する場合や、美術品の修復に用いられることが多いです。

自分で金継ぎに挑戦!初心者向け完全ガイド

金継ぎは、適切な知識と道具があれば、初心者でも挑戦できる伝統技法です。

ここでは、初めて金継ぎに挑戦する方向けに、基本的な手順と注意点を詳しく解説します。

金継ぎを始める前の心構え

金継ぎは時間と忍耐を要する作業です。

急がず、丁寧に作業を進めることが美しい仕上がりの秘訣です。

失敗を恐れず、学習の過程として楽しむ心持ちが大切です。

初心者におすすめの練習用器

最初の練習には、100円ショップなどで購入できる安価な陶器がおすすめです。

白色やシンプルなデザインの器が、金継ぎの美しさを確認しやすいでしょう。

意図的に割って練習することで、実際の破損時に慌てずに対応できます。

作業環境の準備と安全対策

金継ぎ作業には、適切な環境設定が重要です。

十分な換気ができる場所で、温度と湿度を管理できる環境を整えましょう。

漆によるアレルギー反応を防ぐため、手袋やマスクの着用が必要です。

基本的な作業手順の概要

金継ぎの基本的な流れは、清掃→接着→下地作り→研磨→仕上げの5段階です。

各段階で十分な乾燥時間を確保することが、美しい仕上がりのポイントです。

焦らず、一工程ずつ確実に進めることが成功の鍵となります。

破片の清掃と準備

修復を始める前に、破片や破損部分の清掃を徹底的に行います。

ホコリや汚れが残っていると、接着不良の原因となります。

アルコールなどを使用して、油分や汚れを完全に除去しましょう。

接着作業の詳細手順

破片の接着は、金継ぎの成否を左右する重要な工程です。

漆を適量使用し、破片を正確な位置に固定します。

接着面に隙間ができないよう、十分な圧力をかけて固定することが大切です。

下地作りのコツとポイント

継ぎ目の下地作りは、仕上がりの美しさに直結する重要な工程です。

漆と粉を混ぜた錆漆を使用して、継ぎ目を平滑に仕上げます。

適切な濃度と塗布量を守ることで、美しい下地を作ることができます。

研磨作業の重要性とテクニック

研磨作業は、金粉の定着と美しい仕上がりを実現するために欠かせません。

適切な研磨剤を使用し、段階的に細かい番手に変えていきます。

力を入れすぎず、均一に研磨することが美しい表面を作るポイントです。

金粉蒔きの技術とコツ

金粉蒔きは、金継ぎの最も重要で華やかな工程です。

適量の金粉を均一に蒔き、余分な粉を除去します。

蒔絵筆の使い方をマスターすることで、美しい仕上がりを実現できます。

仕上げ作業と完成度向上のポイント

最終的な仕上げ作業で、作品の完成度が決まります。

金粉の定着を確認し、必要に応じて追加の装飾を施します。

全体のバランスを確認し、美しい金継ぎ作品として完成させます。

金継ぎに必要な道具と材料の完全ガイド

金継ぎを成功させるためには、適切な道具と材料の選択が重要です。

ここでは、初心者から上級者まで、レベルに応じた道具と材料を詳しく解説します。

基本的な道具一覧

金継ぎに必要な基本的な道具には、筆、ヘラ、パレット、計量器具などがあります。

それぞれの道具には適切な使用方法があり、正しく使うことで美しい仕上がりを実現できます。

品質の良い道具を選ぶことで、作業効率と仕上がりの質が大幅に向上します。

筆の種類と使い分け

金継ぎには、用途に応じて様々な筆を使い分けます。

漆を塗るための漆筆、金粉を蒔くための蒔絵筆、細かい作業用の面相筆などがあります。

筆の材質や大きさによって仕上がりが変わるため、目的に合った筆を選ぶことが大切です。

ヘラとパレットの選び方

漆を混ぜたり塗布したりするためのヘラは、竹製や樹脂製のものが使われます。

パレットは漆や金粉を調合するために使用し、清掃しやすい材質を選ぶことが重要です。

サイズと形状を作業内容に合わせて選択することで、効率的な作業が可能になります。

漆の種類と特徴

金継ぎに使用される漆には、生漆、精製漆、色漆など様々な種類があります。

それぞれの漆には異なる特性があり、用途に応じて使い分けることが大切です。

品質の良い漆を選ぶことで、耐久性と美しさを両立した金継ぎが可能になります。

金粉の種類とグレード

金粉には、粒子の大きさや純度によって様々なグレードがあります。

1号から8号まで番手があり、数字が小さいほど粒子が大きくなります。

作品の用途や予算に応じて、適切なグレードの金粉を選択することが重要です。

接着剤の選択と使用方法

初心者向けの簡易金継ぎでは、エポキシ系接着剤がよく使用されます。

本格的な金継ぎでは漆による接着が基本ですが、初心者には扱いが難しい場合があります。

用途と技術レベルに応じて、適切な接着剤を選択することが大切です。

研磨材料の種類と使用法

金継ぎには、様々な番手の研磨材料が必要です。

粗い番手から細かい番手まで段階的に使用することで、滑らかな表面を作ります。

砥の粉、炭粉、研磨紙など、用途に応じて適切な研磨材料を選択しましょう。

測定・計量器具の重要性

漆や金粉の調合には、正確な計量が欠かせません。

デジタル秤や小さじなどの計量器具を用意し、レシピ通りに調合することが大切です。

一度に大量に調合せず、必要な分だけ調合することで品質を保つことができます。

保護具と安全用品

漆作業では、アレルギー反応を防ぐための保護具が必要です。

手袋、マスク、エプロンなどの基本的な保護具を必ず着用しましょう。

換気扇や空気清浄機なども、安全な作業環境の維持に重要です。

道具のメンテナンスと保管方法

金継ぎ道具の適切なメンテナンスは、長期間の使用と品質維持に欠かせません。

使用後は速やかに清掃し、適切な環境で保管することが大切です。

特に筆類は、漆が固まらないよう丁寧なケアが必要です。

材料の購入先と選び方の詳細ガイド

金継ぎの材料は、専門店やオンラインショップなど様々な場所で購入できます。

ここでは、信頼できる購入先と、品質の良い材料の選び方を詳しく解説します。

専門店での購入のメリット

漆器店や画材専門店では、品質の確かな材料と専門的なアドバイスを得ることができます。

実際に材料を手に取って確認でき、疑問点をその場で解決できるのが大きなメリットです。

初心者の場合は、まず専門店で基本的な材料を揃えることをおすすめします。

オンラインショップの活用法

Amazonや楽天市場などのオンラインショップでは、豊富な選択肢と価格比較が可能です。

レビューや評価を参考にして、信頼できる販売者から購入することが重要です。

送料や配送期間も考慮して、計画的に注文することをおすすめします。

金継ぎキットの選び方

初心者には、必要な材料が一式揃った金継ぎキットがおすすめです。

キットの内容、品質、価格を比較検討し、自分のレベルに適したものを選びましょう。

説明書やサポート体制が充実しているキットを選ぶことが成功の鍵です。

コストパフォーマンスの良い材料選び

金継ぎの材料は価格差が大きいため、用途と予算のバランスを考えた選択が重要です。

練習用には安価な材料、本格的な作品には高品質な材料を使い分けましょう。

長期的な視点で、コストパフォーマンスの良い材料を選択することが大切です。

季節や保管環境による材料の選択

漆は季節や湿度の影響を受けやすい材料です。

作業環境や保管環境に適した材料を選択することで、品質劣化を防ぐことができます。

購入時期と使用時期を考慮した材料選びが、良い結果につながります。

海外製品と国産品の違い

金継ぎ材料には、国産品と海外製品があり、それぞれに特徴があります。

国産の漆は品質が高く、伝統的な技法に適していますが、価格が高い傾向があります。

海外製品は価格が安い反面、品質にばらつきがある場合があるため注意が必要です。

金継ぎの詳細手順:段階別完全マニュアル

ここでは、金継ぎの各工程を段階別に詳しく解説し、美しい仕上がりを実現するためのポイントを説明します。

初心者でも理解しやすいよう、各段階での注意点やコツも併せて紹介します。

事前準備と計画立て

金継ぎを始める前に、破損状況の確認と修復計画の立案を行います。

どの技法を使用するか、どの程度の時間が必要かを事前に検討することが重要です。

必要な材料と道具を事前にすべて準備し、中断することなく作業を進められるようにしましょう。

第1段階:破片の整理と清掃

割れた破片を丁寧に集め、パズルのように組み合わせて元の形を確認します。

破片の断面や器の表面を、アルコールやアンモニア水で徹底的に清掃します。

わずかな汚れも接着不良の原因となるため、清掃作業は妥協せずに行いましょう。

第2段階:接着剤の調合と塗布

使用する接着剤を適切な比率で調合し、必要な量だけ準備します。

破片の断面に均一に接着剤を塗布し、気泡が入らないよう注意深く作業します。

接着剤の作業時間内に、すべての破片を正確な位置に固定することが重要です。

第3段階:破片の組み立てと固定

破片を元の形に組み立て、適切な圧力をかけて固定します。

継ぎ目からはみ出した接着剤は、硬化前に丁寧に除去します。

固定具を使用して、完全に硬化するまで動かないよう固定しましょう。

第4段階:初期乾燥と継ぎ目の確認

接着剤が初期硬化するまで、指定された時間静置します。

継ぎ目の状態を確認し、隙間や段差がないかチェックします。

問題がある場合は、この段階で修正作業を行います。

第5段階:下地材料の調合

錆漆や下地材料を適切な比率で調合します。

粘度や色合いを確認し、作業に適した状態に調整します。

調合した材料は、作業可能時間内に使い切れる量に限定しましょう。

第6段階:下地の塗布と成形

継ぎ目に下地材料を塗布し、元の器の形状に近づけるよう成形します。

ヘラや筆を使い分けて、滑らかで均一な表面を作ります。

厚く塗りすぎると乾燥に時間がかかるため、適切な厚さに調整しましょう。

第7段階:下地の乾燥と硬化

下地材料を適切な環境で乾燥させ、完全に硬化させます。

温度と湿度を管理し、理想的な硬化条件を維持します。

硬化時間は材料や環境によって異なるため、十分な時間を確保しましょう。

第8段階:第1次研磨作業

硬化した下地を、粗い番手の研磨材料で形を整えます。

元の器の形状に合わせて、丁寧に研磨作業を行います。

力を入れすぎず、少しずつ削っていくことが美しい仕上がりのポイントです。

第9段階:中間研磨と表面調整

中程度の番手で表面を滑らかに仕上げ、細かい傷を除去します。

研磨方向を統一し、均一な表面を作ることが重要です。

研磨粉や削り屑は完全に除去し、清潔な状態を保ちましょう。

第10段階:最終研磨と表面処理

最も細かい番手で最終研磨を行い、鏡面に近い滑らかな表面を作ります。

金粉の定着を良くするため、適度な粗さを残すことも重要です。

研磨後は、アルコールなどで表面を清拭し、完全に清潔な状態にします。

第11段階:漆の上塗り準備

金粉を蒔くための漆を調合し、適切な粘度に調整します。

作業環境の温度と湿度を確認し、理想的な条件を整えます。

筆やその他の道具を準備し、すぐに作業を開始できる状態にします。

第12段階:漆の塗布

調合した漆を継ぎ目に均一に塗布します。

厚すぎず薄すぎず、適切な厚さで塗ることが重要です。

塗布後は、ホコリや異物が付着しないよう注意深く管理します。

第13段階:金粉の準備と選別

使用する金粉を適量準備し、必要に応じて篩にかけて粒子を揃えます。

蒔絵筆の状態を確認し、金粉蒔きに適した状態に調整します。

作業台周りを整理し、金粉が飛散しにくい環境を作ります。

第14段階:金粉蒔きの実行

漆が適度に乾燥した段階で、金粉を均一に蒔きます。

蒔絵筆の角度と動かし方に注意し、美しい仕上がりを目指します。

余分な金粉は、適切なタイミングで除去します。

第15段階:金粉の定着と乾燥

蒔いた金粉が漆に定着するまで、適切な環境で乾燥させます。

振動や衝撃を避け、安定した環境で管理することが重要です。

定着状況を定期的に確認し、必要に応じて追加の処理を行います。

第16段階:仕上げ研磨

定着した金粉の表面を軽く研磨し、光沢を出します。

繊細な作業となるため、優しく丁寧に行うことが大切です。

研磨しすぎると金粉が剥がれる恐れがあるため、適度な加減で停止します。

第17段階:最終検査と品質確認

完成した金継ぎ作品を様々な角度から検査し、品質を確認します。

継ぎ目の強度、外観の美しさ、全体のバランスをチェックします。

必要に応じて、小修正や追加の装飾を施します。

第18段階:完成と保護処理

すべての工程が完了した後、保護のための処理を施します。

適切な保管方法を確認し、長期間美しさを保てるようにします。

完成記録を作成し、今後のメンテナンスに備えます。

プロに依頼する金継ぎ:業者選びと費用詳細

自分で金継ぎを行うことが難しい場合や、貴重な器の修復には、プロの職人に依頼することをおすすめします。

ここでは、信頼できる業者の選び方と、費用の詳細について解説します。

プロに依頼するメリット

プロの職人に依頼することで、高度な技術と豊富な経験による美しい仕上がりが期待できます。

貴重な器や高価な器の場合、失敗のリスクを避けることができます。

専門的な道具と材料を使用し、最高品質の金継ぎを施すことが可能です。

業者選びの基準とポイント

金継ぎ業者を選ぶ際は、実績、技術力、信頼性を総合的に判断することが重要です。

過去の作品例や顧客の評価を確認し、自分の要求に応えられる業者を選びましょう。

料金だけでなく、サービス内容や保証についても詳しく確認することが大切です。

費用相場の詳細分析

金継ぎの費用は、器のサイズ、破損の程度、使用する材料によって大きく変動します。

簡単なひび直しであれば3,000円から5,000円程度、複雑な割れ直しでは20,000円以上かかることもあります。

本金を使用する場合と真鍮粉を使用する場合では、費用に大きな差が生じます。

見積もり依頼の方法と注意点

正確な見積もりを得るために、器の写真を複数角度から撮影して送付しましょう。

破損の詳細、希望する仕上がり、予算などを明確に伝えることが重要です。

複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。

作業期間と納期の管理

金継ぎは乾燥時間が必要なため、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要です。

繁忙期や複雑な修復の場合は、さらに長期間かかることもあります。

急ぎの場合は追加料金が発生することもあるため、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。

品質保証とアフターサービス

信頼できる業者は、施工品質に対する保証やアフターサービスを提供しています。

万が一問題が発生した場合の対応方法を事前に確認することが重要です。

保証期間や保証内容についても、契約前に詳しく確認しましょう。

貴重品の取り扱いと保険

高価な器や貴重な器を預ける場合は、保険の適用について確認が必要です。

運送中や作業中の事故に対する補償について、事前に取り決めを行いましょう。

器の価値を適切に評価し、相応の保険をかけることをおすすめします。

金継ぎワークショップと教室の選び方

金継ぎの技術を本格的に学びたい場合は、ワークショップや教室への参加がおすすめです。

ここでは、自分に適した学習方法の選び方と、効果的な学習のポイントを解説します。

ワークショップと継続教室の違い

ワークショップは短期間で基本的な技術を体験できる入門向けのプログラムです。

継続教室は長期間にわたって本格的な技術を習得できる上級者向けのプログラムです。

自分の目的とレベルに応じて、適切なプログラムを選択することが重要です。

講師の資格と経験の確認

優秀な講師は、豊富な実務経験と確かな技術を持っています。

講師の経歴、実績、資格などを事前に確認し、信頼できる指導者を選びましょう。

実際の作品を見せてもらい、技術レベルを判断することも重要です。

カリキュラムと学習内容

効果的な学習のためには、体系的に組まれたカリキュラムが重要です。

基礎から応用まで段階的に学べるプログラムを選択しましょう。

理論と実技のバランスが取れた内容かどうかも確認のポイントです。

受講料と教材費の詳細

ワークショップや教室の費用は、内容や期間によって大きく異なります。

受講料に加えて、材料費や道具代が別途必要な場合もあります。

総費用を事前に確認し、予算内で学習できるプログラムを選びましょう。

少人数制vs大人数制のメリット・デメリット

少人数制は個別指導が受けやすく、きめ細かな指導が期待できます。

大人数制は費用が安く、他の受講者との交流機会が多いメリットがあります。

自分の学習スタイルと予算に応じて、適切な規模のクラスを選択しましょう。

オンライン学習と対面学習の比較

オンライン学習は時間と場所の制約が少なく、繰り返し視聴できるメリットがあります。

対面学習は直接指導が受けられ、実技の習得に有利です。

自分の環境と学習スタイルに適した方法を選択することが大切です。

修了証や資格取得の可能性

一部の教室では、修了証や認定資格を取得できるプログラムを提供しています。

将来的に講師や専門家として活動したい場合は、資格取得可能なプログラムを選びましょう。

資格の社会的認知度や有効性についても事前に確認することが重要です。

金継ぎされた器の鑑賞と購入ガイド

金継ぎされた器は、その美しさと文化的価値から、多くの人に愛され続けています。

ここでは、金継ぎ作品の鑑賞ポイントと、購入時の注意点について詳しく解説します。

金継ぎ作品の鑑賞ポイント

金継ぎ作品を鑑賞する際は、技術の巧拙、美的バランス、歴史的価値を総合的に評価します。

継ぎ目の美しさ、金粉の質感、全体の調和などを細かく観察しましょう。

作品の背景や作者の意図を理解することで、より深い鑑賞が可能になります。

本物と偽物の見分け方

本格的な金継ぎと簡易的な修復を見分けるためには、専門的な知識が必要です。

使用されている材料、技術の精度、経年変化の状態などから真贋を判断します。

疑わしい場合は、専門家に鑑定を依頼することをおすすめします。

購入先の選び方と信頼性

金継ぎ作品を購入する際は、信頼できる販売者から購入することが重要です。

ギャラリー、骨董店、オンラインマーケットプレイスなど、様々な購入先があります。

販売者の実績、評価、保証内容などを総合的に判断して選択しましょう。

価格相場と価値評価

金継ぎ作品の価格は、元の器の価値、金継ぎの技術レベル、希少性によって決まります。

市場相場を理解し、適正価格での購入を心がけることが大切です。

投資目的の場合は、将来的な価値上昇の可能性も考慮に入れましょう。

コレクションとしての価値

金継ぎ作品は、日本文化を代表する芸術作品としてコレクション価値があります。

テーマを決めて体系的にコレクションすることで、より深い理解と楽しみが得られます。

保存状態を良好に保ち、次世代に引き継ぐことも重要な責任です。

展示と保管の方法

金継ぎ作品を美しく展示するためには、適切な照明と配置が重要です。

直射日光や過度な湿度を避け、理想的な環境で保管することが必要です。

定期的なメンテナンスと清掃により、美しさを長期間保つことができます。

金継ぎのお手入れと長期保存方法

金継ぎされた器を長期間美しく保つためには、適切なお手入れと保存方法が重要です。

ここでは、日常的なケアから長期保存まで、詳細な管理方法を解説します。

日常的な清掃とメンテナンス

金継ぎされた器は、優しく手洗いすることが基本です。

中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで丁寧に洗浄しましょう。

金継ぎ部分は特に繊細なため、強くこすらないよう注意が必要です。

洗浄時の注意点

食器洗浄機の使用は避け、必ず手洗いで清掃することが重要です。

熱湯の使用は漆にダメージを与える可能性があるため、ぬるま湯を使用しましょう。

研磨剤入りの洗剤は金粉を傷つける恐れがあるため、使用を避けてください。

乾燥と保管の方法

洗浄後は水分を完全に拭き取り、自然乾燥させることが大切です。

直射日光や急激な温度変化を避け、安定した環境で乾燥させましょう。

保管時は他の器との接触を避け、個別に包装することをおすすめします。

使用時の注意事項

金継ぎされた器を使用する際は、衝撃や急激な温度変化を避けることが重要です。

電子レンジやオーブンでの使用は、漆や金粉にダメージを与える可能性があります。

食品の酸性度にも注意し、長時間の接触を避けることが推奨されます。

経年劣化への対応

時間の経過とともに、金継ぎ部分にも劣化が生じる場合があります。

定期的に状態をチェックし、必要に応じて専門家による修復を依頼しましょう。

早期の対応により、大きな損傷を防ぐことができます。

環境管理の重要性

金継ぎされた器の保存には、温度と湿度の管理が欠かせません。

理想的な保存環境は、温度18-22℃、湿度45-55%程度とされています。

急激な環境変化は器にストレスを与えるため、安定した環境の維持が重要です。

金継ぎと現代アートの融合

現代において、金継ぎは伝統技法を超えて、新しいアート表現としても注目されています。

ここでは、現代アーティストによる金継ぎの革新的な活用法について探ります。

現代アーティストによる金継ぎ作品

世界各国のアーティストが、金継ぎの概念を現代アートに取り入れています。

従来の陶磁器修復を超えて、意図的に破壊と修復を繰り返すアート作品も生まれています。

文化的な境界を越えた新しい表現として、国際的な評価を得ています。

インスタレーションアートとしての金継ぎ

大規模なインスタレーション作品において、金継ぎの概念が活用されています。

破壊と再生、記憶と忘却をテーマとした空間演出が行われています。

観客参加型の作品では、共同で器を修復する体験を提供するものもあります。

デジタルアートとの融合

デジタル技術と金継ぎを組み合わせた新しい表現も登場しています。

VRやARを活用して、仮想空間での金継ぎ体験を提供する作品もあります。

伝統技法とテクノロジーの融合により、新たな可能性が探求されています。

社会問題への言及

現代の金継ぎアートは、環境問題や社会問題への言及手段としても活用されています。

使い捨て文化への批判、持続可能性への提言として機能しています。

傷ついた社会や環境の修復への願いを込めた作品も多く見られます。

金継ぎビジネスの現状と将来性

金継ぎに関連するビジネスは、近年急速に拡大しており、新たな市場を形成しています。

ここでは、金継ぎビジネスの現状と将来の可能性について分析します。

金継ぎサービス業の成長

金継ぎ修復サービスを提供する業者は、全国的に増加傾向にあります。

オンラインでの受注システムや宅配便を活用したサービスも普及しています。

個人から企業まで、幅広い顧客層にサービスを提供する業者が増えています。

教育・体験事業の拡大

金継ぎワークショップや教室運営は、有望なビジネス分野として注目されています。

文化センターや美術館との連携による教育プログラムも増加しています。

企業研修や団体活動としての需要も高まっています。

材料・道具販売の市場

金継ぎ関連の材料や道具の販売市場も拡大を続けています。

初心者向けキットから専門的な材料まで、多様な商品が開発されています。

オンライン販売の拡大により、全国への供給体制が整備されています。

海外市場への展開

日本の金継ぎ技術は、海外でも高い評価を受けており、輸出産業としての可能性があります。

文化外交の一環として、政府も金継ぎの海外普及を支援しています。

国際的なワークショップや展示会への参加も増加しています。

デジタル化とイノベーション

金継ぎ技術のデジタル化や新技術の導入も進んでいます。

3Dプリンター技術を活用した新しい修復方法も研究されています。

オンライン学習プラットフォームの充実により、技術普及が加速しています。

よくある質問と回答(FAQ)

金継ぎに関して、初心者から上級者まで多くの方から寄せられる質問について、詳しく回答します。

実際の作業で遭遇する問題の解決策も含めて解説します。

初心者向けの基本的な質問

「金継ぎは本当に初心者でもできますか?」

適切な指導と道具があれば、初心者でも基本的な金継ぎは可能です。

まずは簡単なひび直しから始めて、徐々に技術を向上させることをおすすめします。

「どのくらいの費用がかかりますか?」

初心者向けキットであれば3,000円から10,000円程度で始められます。

本格的な材料を揃える場合は、50,000円以上かかることもあります。

「どのくらいの時間で完成しますか?」

簡単なひび直しで1-2週間、複雑な割れ直しで1-3ヶ月程度が一般的です。

乾燥時間が必要なため、実際の作業時間はそれほど長くありません。

技術的な質問と解決策

「接着がうまくいかない場合の対処法は?」

接着面の清掃が不十分な場合が多いです。

アルコールで完全に脱脂し、乾燥させてから再度接着を試してください。

「金粉がうまく定着しない原因は?」

漆の乾燥状態が適切でない可能性があります。

漆が乾燥しすぎても生すぎても定着不良の原因となります。

「色合いが思うようにならない場合は?」

漆の調色や金粉の選択を見直してください。

器の色調に合わせた材料選択が重要です。

材料と道具に関する質問

「どこで材料を購入できますか?」

画材店、漆器専門店、オンラインショップなどで購入可能です。

初心者の場合は、専門店での購入をおすすめします。

「道具のメンテナンス方法は?」

特に筆のメンテナンスが重要です。

使用後は速やかにテレピン油で清掃し、適切に保管してください。

「材料の保存期間はどのくらいですか?」

漆は冷暗所で保存すれば1-2年程度は使用可能です。

金粉は適切に保管すれば半永久的に使用できます。

健康と安全に関する質問

「漆でかぶれた場合の対処法は?」

すぐに患部を水で洗い流し、皮膚科を受診してください。

予防のため、作業時は必ず手袋を着用することが重要です。

「作業環境で注意すべき点は?」

換気を十分に行い、粉塵を吸い込まないよう注意してください。

作業後は手洗いとうがいを徹底しましょう。

トラブルシューティング

「作業中に器が再び割れてしまった場合は?」

慌てずに破片を保管し、再度接着から始めてください。

原因を分析し、同じ失敗を繰り返さないよう注意しましょう。

「仕上がりが期待と違う場合は?」

完全に乾燥した後であれば、部分的な修正が可能な場合があります。

大幅な修正が必要な場合は、最初からやり直すことも検討してください。

金継ぎの文化的意義と国際的評価

金継ぎは単なる修復技術を超えて、日本の文化と精神性を体現する重要な伝統として、国際的に高く評価されています。

ここでは、金継ぎの文化的価値と世界への影響について詳しく考察します。

「もったいない」精神との関連

金継ぎは、日本固有の「もったいない」精神を具現化した文化的実践です。

物を大切にし、最後まで使い切る価値観が技術として昇華されています。

現代の環境問題への取り組みとしても再評価されています。

侘び寂び美学の表現

不完全さや欠損を美として受け入れる侘び寂びの美学が、金継ぎの根底にあります。

完璧でないものにこそ真の美があるという日本独特の価値観を表現しています。

この美意識は、現代の多様性を認める社会とも共鳴しています。

国際的な認知と評価

近年、金継ぎは「Kintsugi」として世界的に知られるようになりました。

欧米では、心理学やセラピーの分野でも注目されています。

傷ついた心を癒し、再生させるメタファーとしても活用されています。

文化外交としての役割

金継ぎは、日本文化を世界に伝える重要な文化外交ツールとなっています。

大使館や文化センターでのワークショップが世界各地で開催されています。

日本の精神性や価値観を伝える効果的な手段として活用されています。

現代社会への示唆

金継ぎの哲学は、現代社会の様々な問題に対する示唆を含んでいます。

失敗や挫折を経験として受け入れ、それを成長の糧とする考え方を示しています。

個人の成長から社会の発展まで、幅広い分野で応用可能な智慧を提供しています。

金継ぎの未来と技術革新

伝統技法である金継ぎも、現代技術との融合により新たな発展の可能性を秘めています。

ここでは、金継ぎの将来展望と革新的な取り組みについて探ります。

新素材の開発と応用

従来の漆や金粉に加えて、新しい素材の研究開発が進められています。

ナノテクノロジーを活用した新素材により、より強固で美しい修復が可能になっています。

環境に配慮した持続可能な材料の開発も重要な課題となっています。

デジタル技術との融合

3Dスキャンニングや3Dプリンティング技術により、精密な修復が可能になりました。

AIを活用した破損パターンの分析と最適な修復方法の提案も研究されています。

バーチャルリアリティを活用した教育システムも開発されています。

産業分野への応用展開

金継ぎの技術と哲学は、産業分野でも応用されています。

製品のリサイクルやアップサイクルの技術として注目されています。

建築分野では、既存建物の再生・修復技術として活用されています。

教育分野での活用

金継ぎは、技術教育だけでなく、道徳教育や環境教育の教材としても活用されています。

学校教育のカリキュラムに組み込まれる事例も増加しています。

国際交流や異文化理解の促進ツールとしても期待されています。

研究機関での取り組み

大学や研究機関では、金継ぎに関する学術的研究が活発に行われています。

材料科学、文化人類学、心理学など、多分野にわたる研究が進められています。

これらの研究成果が、技術の向上と普及に貢献しています。

まとめ:金継ぎで始める豊かな暮らし

金継ぎは、単なる修復技術を超えて、私たちの暮らしと心に豊かさをもたらす素晴らしい文化です。

物を大切にする心、不完全さを受け入れる寛容さ、創造性と忍耐力、そして環境への配慮など、現代社会に必要な多くの価値を教えてくれます。

初心者の方は、まず簡単なキットから始めて、金継ぎの魅力を体験してみてください。

上級者の方は、より深い技術の習得や創作活動に挑戦し、この伝統文化の継承に貢献していただければと思います。

割れた器に新たな命を吹き込む金継ぎを通して、持続可能で心豊かな暮らしを始めませんか?

この美しい日本の伝統が、あなたの日常に特別な輝きをもたらすことを願っています。